唐長の唐紙

唐長とは

唐長本店・雲母唐長は、寛永元年(1624年)に京都で創業。

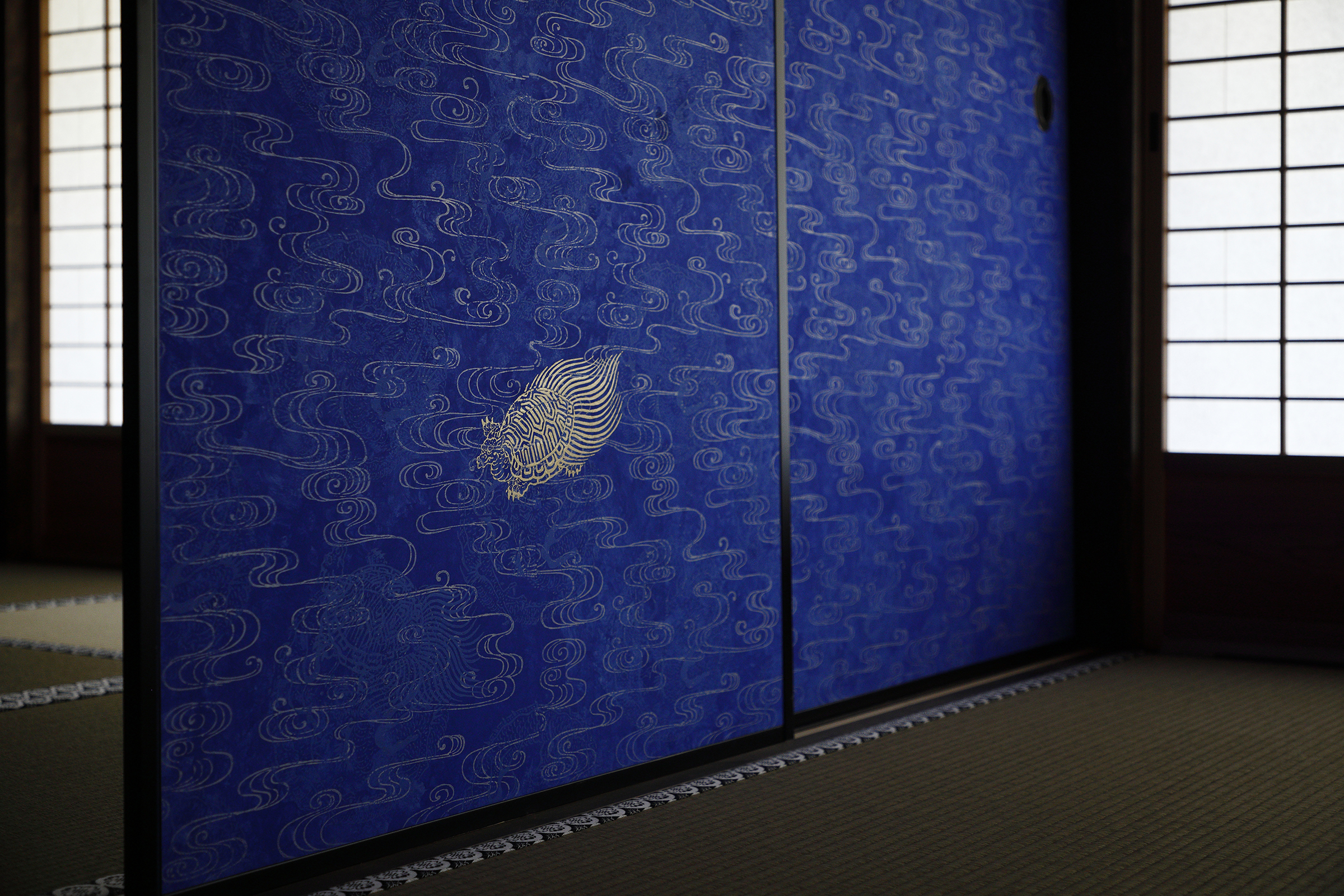

代々受け継がれた板木に一つ一つ手仕事で和紙に文様を写し取り、

伝統的な襖や壁紙をはじめ、

神社仏閣などの文化財修復から現代美術に至るまで、

江戸時代からおよそ400年間、

唯一途絶えることなく続く唐紙屋として唐紙文化を守り伝えています。

現在は唐紙師トトアキヒコと千田愛子(第13代目当主)が

夫婦で京都・嵯峨(嵐山)の地において唐紙文化を継承。

また、独自の美意識で衣食住の時間と空間を提案し、

和紙以外の異素材や他者とコラボレーションしたプロダクトを発表するなど、

文様と色の美を通じて人々の暮らしを豊かにしたいとの

思いを込めたモノづくりをしています。

唐長の歴史

唐長は寛永元年(1624年)に京都で創業。創業より約400年にわたり唐紙の技術と伝統を現代に伝え続けているただ一軒の唐紙屋です。

「唐長」の初代・長右衛門は元々北面の武士であり上皇の院の御所を警衛する武士でした。初代・長右衛門が武士の身分を捨て唐紙師になったと伝えられており、芸術村を築いた本阿弥光悦と関わる中で嵯峨に住む角倉素案や光悦が手がけた「嵯峨本」の仕事にも関わったとされ、その子孫もまた唐紙の仕事を受け継ぎました。

初代存命中の天和元年(1681年)に3代目が東洞院三条下ルに居を構えて以来、昭和45年に10代目が修学院に移るまで凡そ300年間、東洞院の地で制作を続けてきました。令和4年より修学院から拠点を移し、京都・嵯峨(嵐山)の地にて、唐紙文化を守り伝えております。

唐紙とは

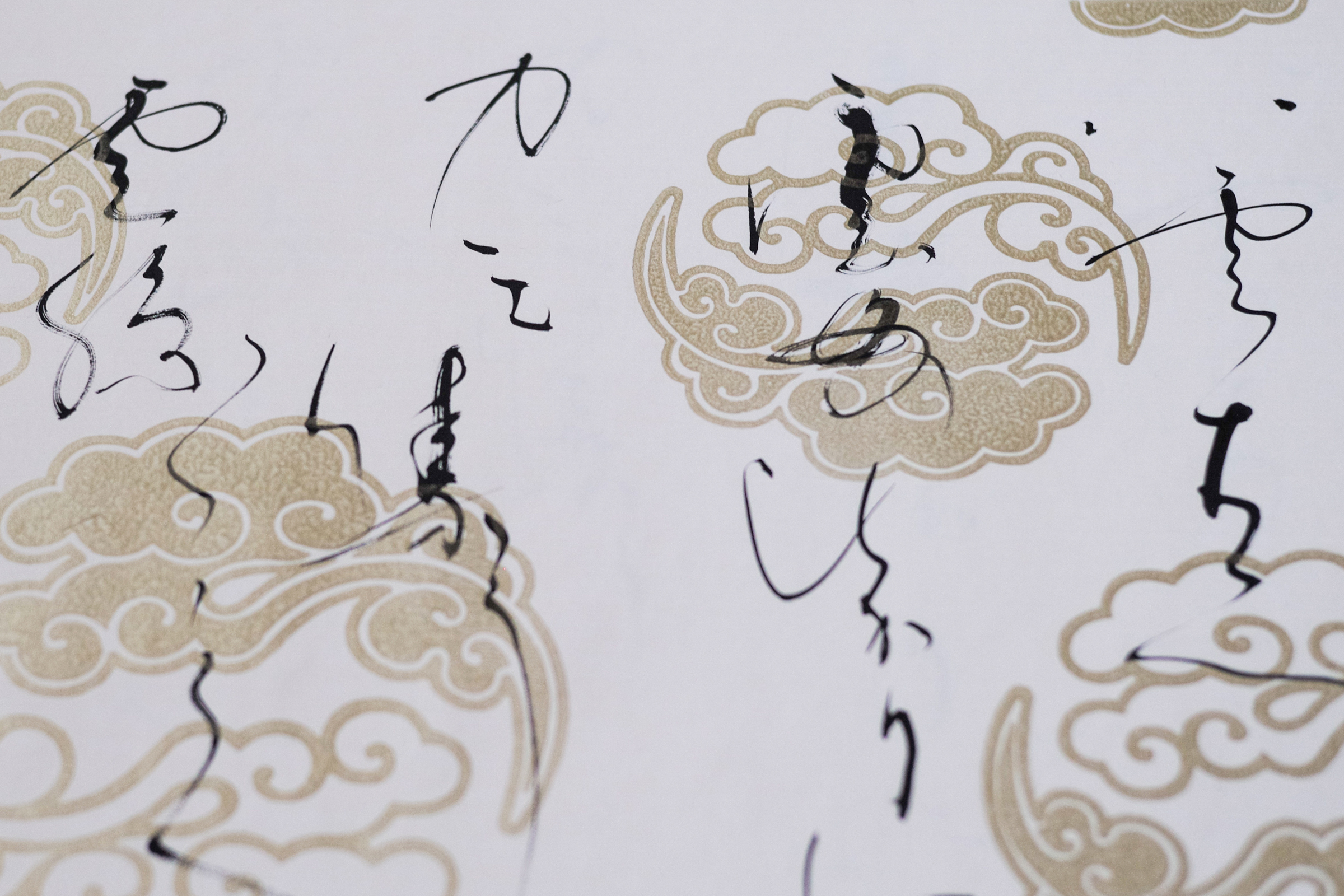

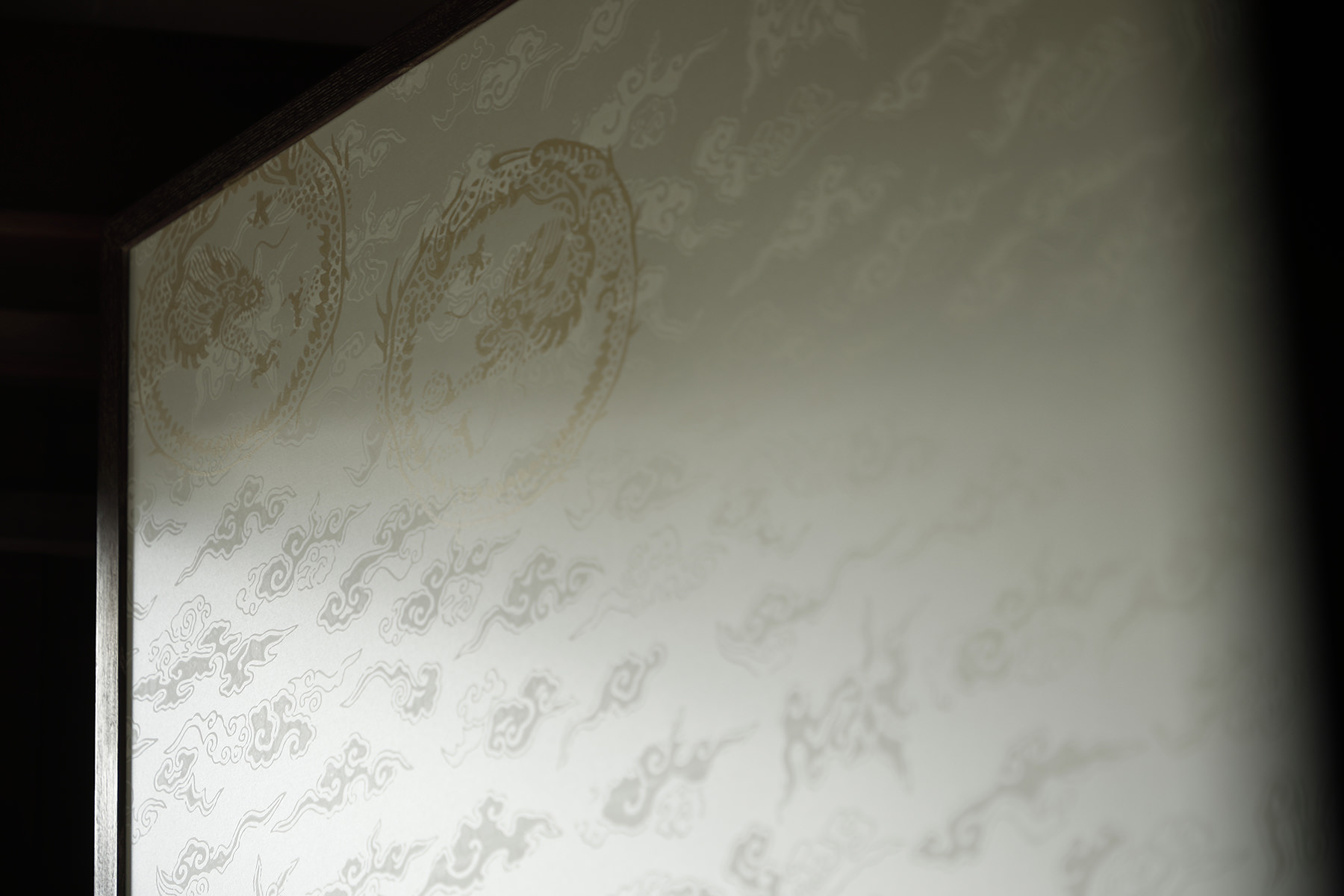

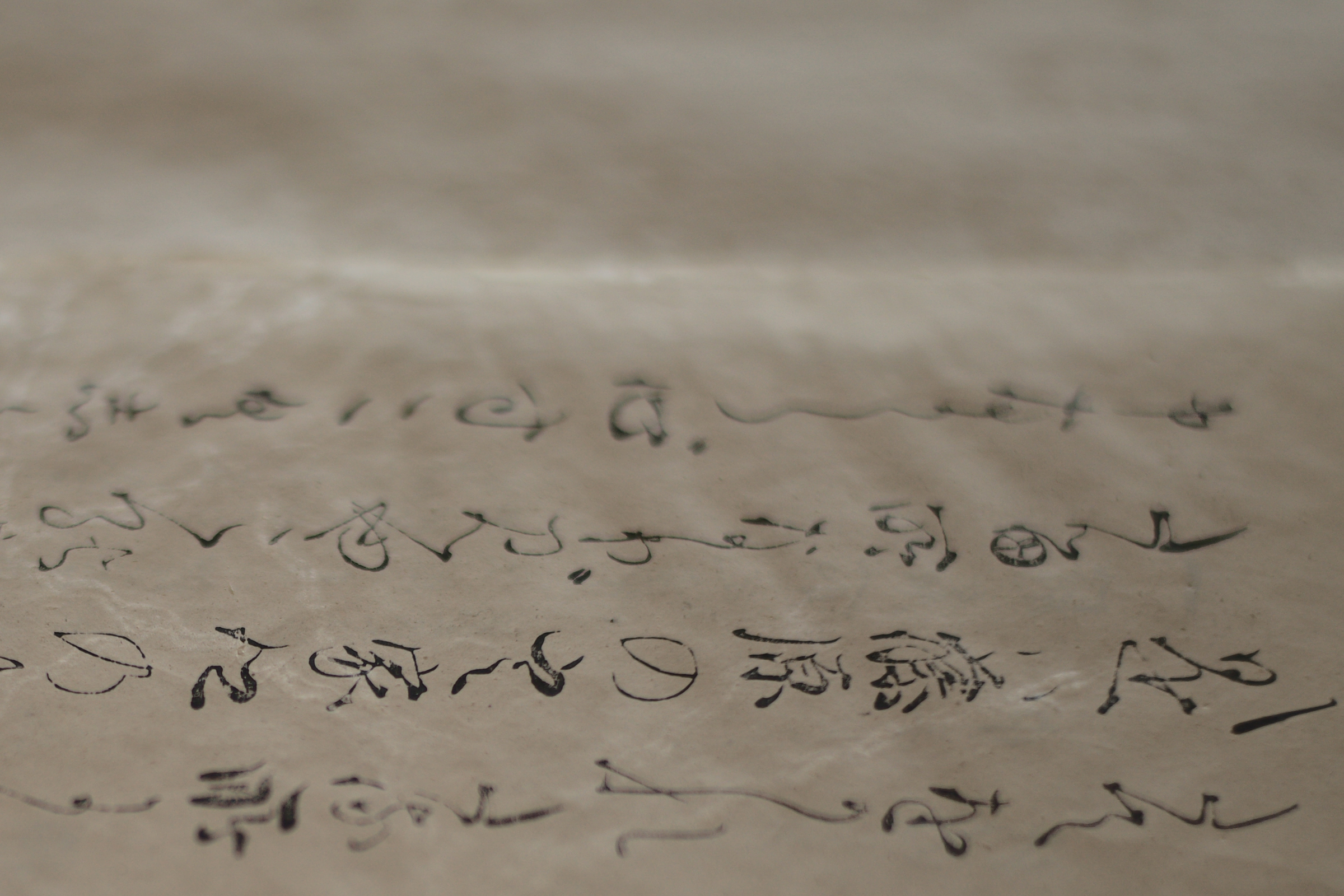

唐紙とは和紙に木版手摺によって写し取られる美しい装飾紙をさし、平安時代に文字を書く為の詠草料紙として用いられたことが起源とされ「枕草子」や「源氏物語」にも唐紙についての記述があります。鎌倉、室町時代の頃には建築様式の変化に伴い、衝立や屏風、襖や壁紙などの室内装飾に用いられるようになりました。江戸時代には、神社仏閣のみならず、武家や公家、町人や茶人などに幅広く愛でられた文化へと発展します。

唐紙の陰影美は特筆すべきものがあり、雲母引きや雲母摺などの技法を用いた「古今和歌集」や「三十六歌仙」は、王朝芸術の名宝として悠久の時をこえて、今なお私たちの目の前に煌めく日本の美として存在しています。

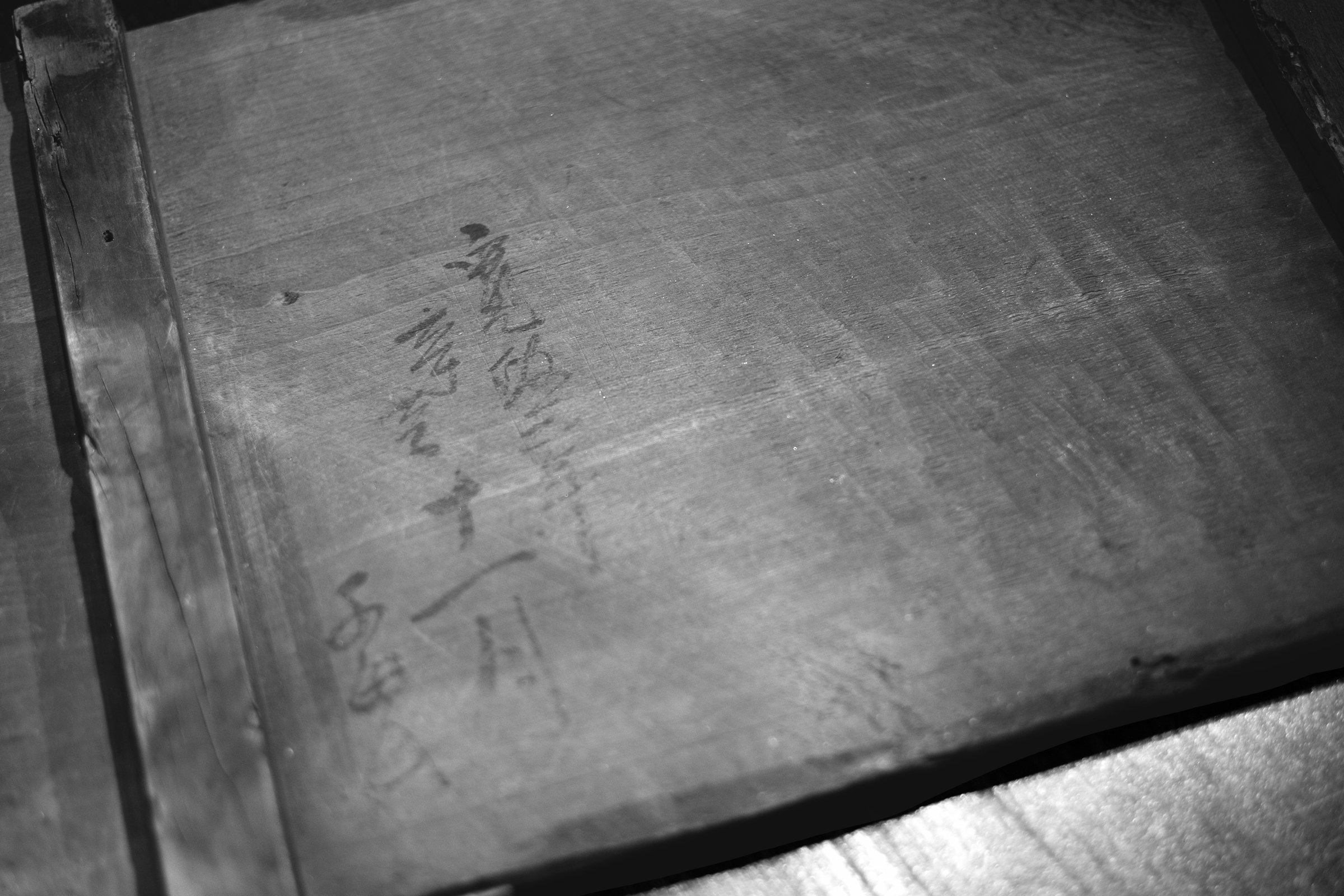

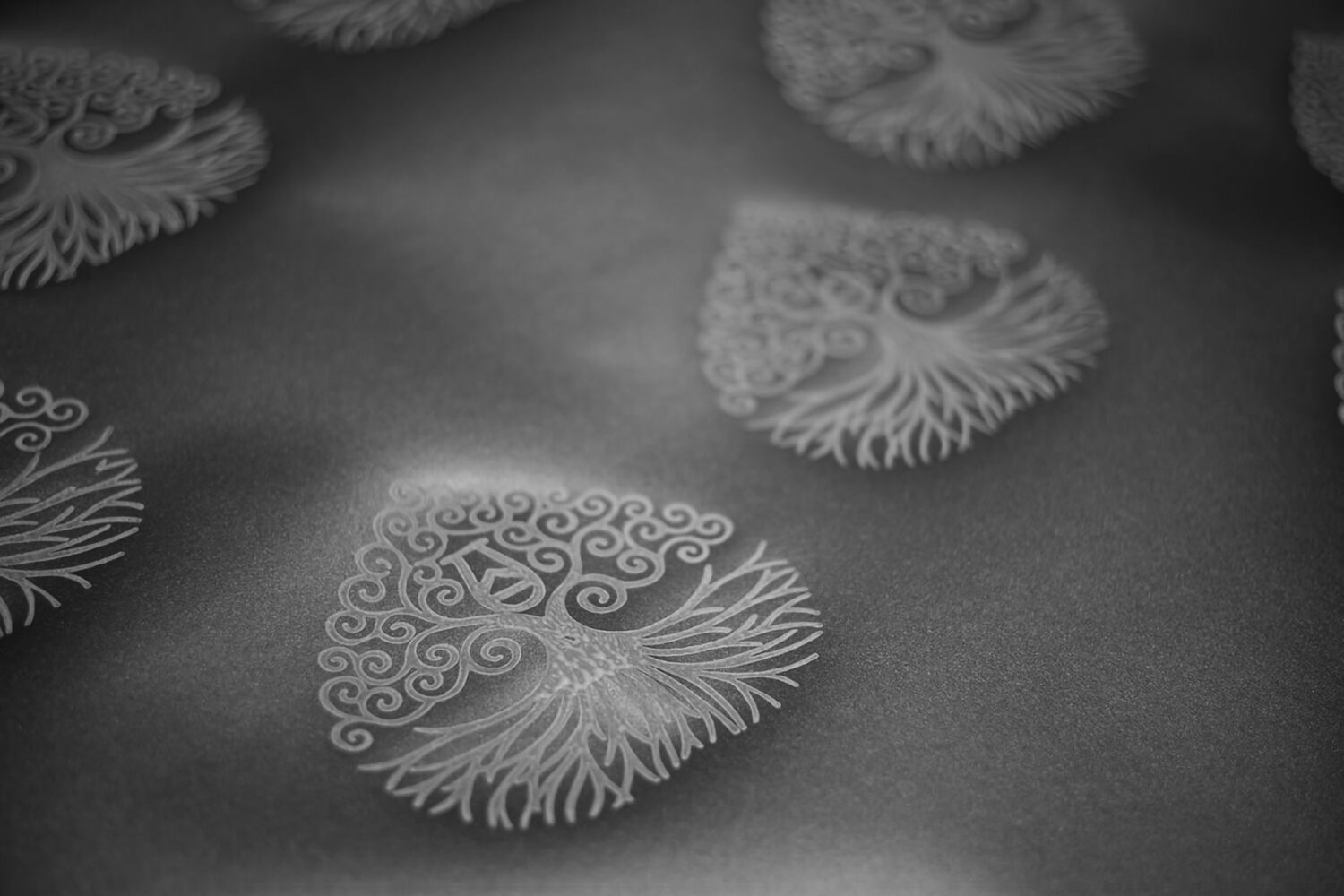

受け継がれる600枚の板木

唐長が先祖代々受け継いできた板木、その数は600枚以上に及びます。天明8年(1788年)の大火で大半の板木を焼失しましたが、その後も薬問屋などを営みながら唐紙屋を続け、板木を再版しました。この大火直後に彫られた貴重な板木も現存しており、裏には「寛政三年十一月」と墨書きがあります。

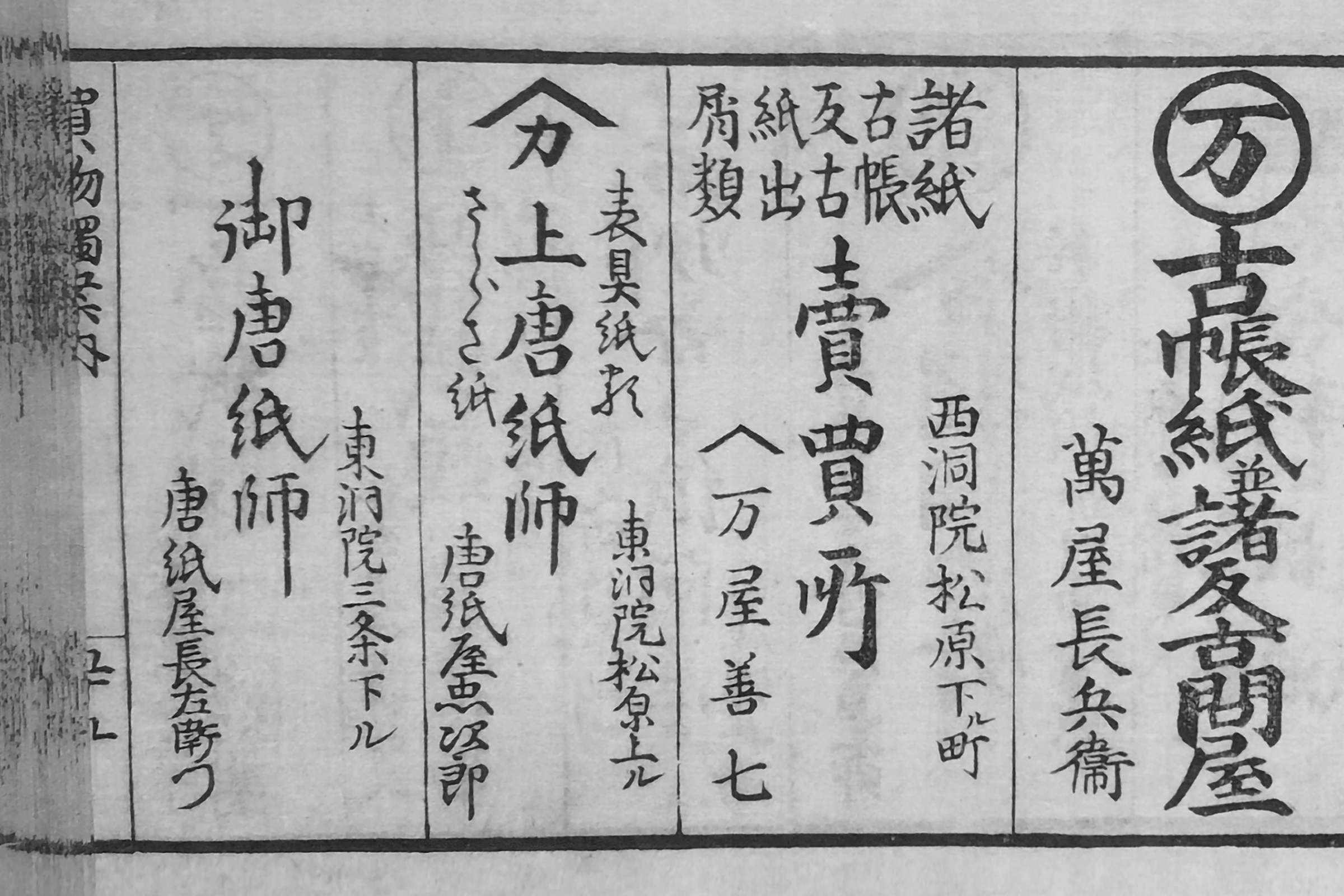

古文書によると天保10年(1839年)頃、京都に存在した唐紙屋は13軒。その多くは元治元年(1864年)蛤御門の変における「鉄砲焼け」で板木を焼失しましたが、唐長は戦乱の火災から奇跡的に板木を守り抜き、その後も数々の戦乱・天災など苦難をくぐり抜け江戸時代より大切に受け継がれています。

初代・唐紙屋長右衛門と嵯峨本

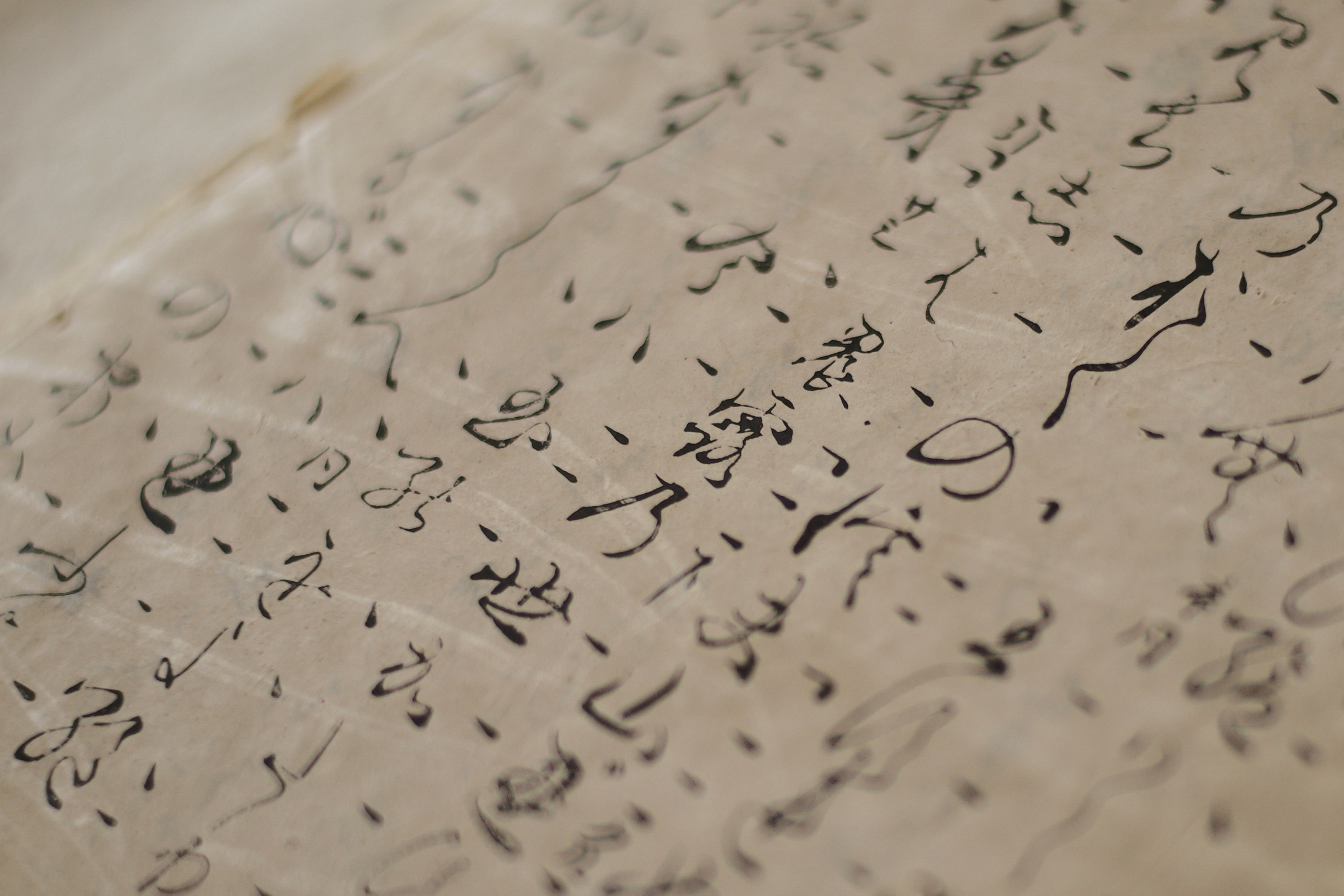

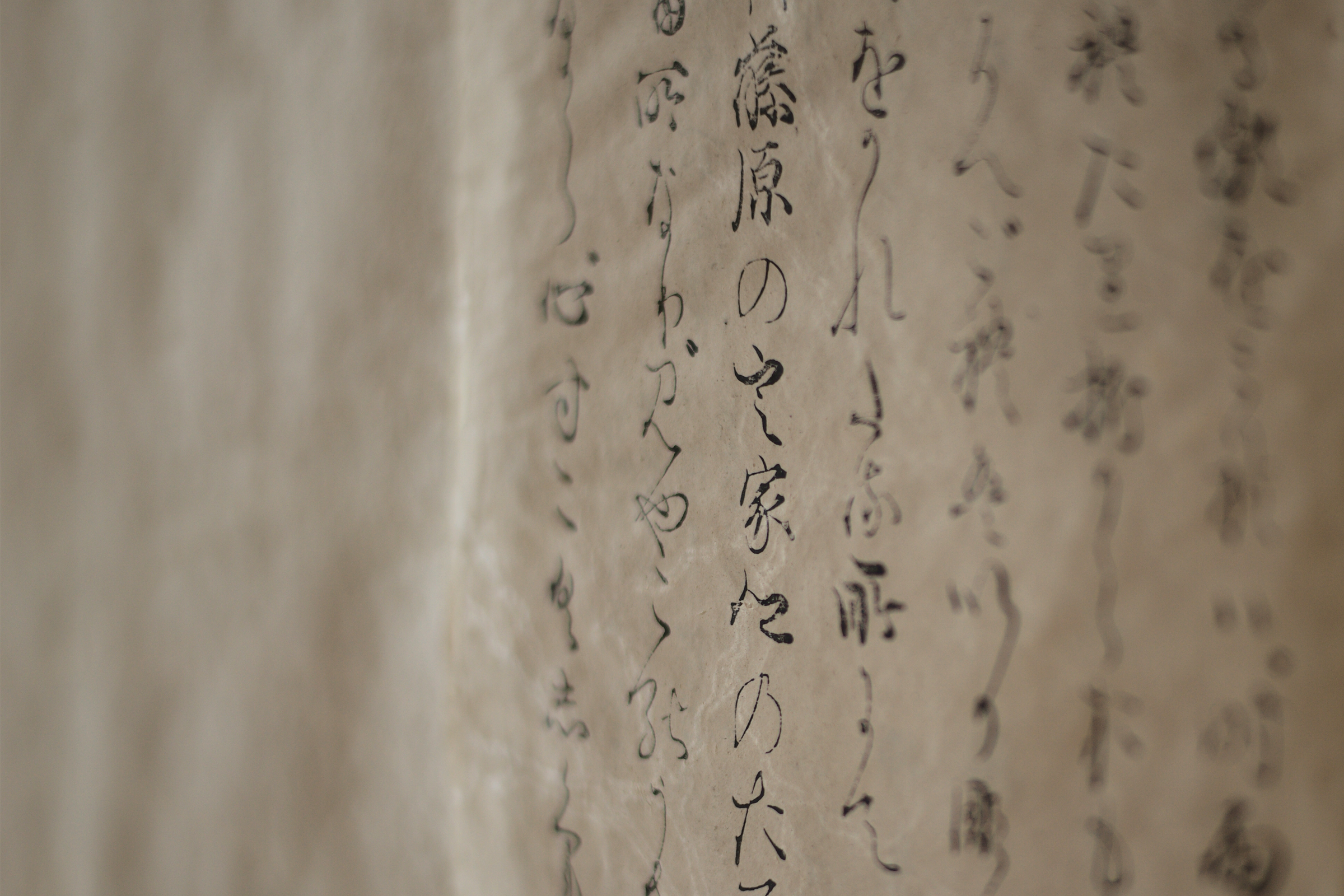

江戸時代初期、王朝文化の復興を目指し京都・嵯峨の地で出版された「嵯峨本」は、光悦本あるいは角倉本ともいわれ、近世の経済や文化の発展に寄与した角倉素庵らのもと、琳派の開祖とされる本阿弥光悦や俵屋宗達らの協力で出版された古活字本です。

「嵯峨本」は文字の流麗さと唐紙の陰影が特徴で、日本の出版史上最も美しい書物とされています。波や流水、竹、蔦、芒、蝶、鹿などに独創的な意匠が試されており質量ともに飛躍的に唐紙文化を発展させました。初代・唐紙屋長右衛門、すなわち「唐長」はこの「嵯峨本」に携わったと伝えられています。この「嵯峨本」で培われた唐紙技術を伝承している唐長には、光悦文様や琳派文様と呼ばれるものに繋がるものが多数残っており、嵯峨での唐紙づくりは後世に影響を与えた画期的な活動であったと考えられます。現在の唐長が嵯峨を本拠地としたことにも、不思議なご縁を感じます。

◎写真:嵯峨本/定家(江戸時代初期)、所蔵:唐長

唐紙師

唐紙師トトアキヒコと千田愛子は、京都・嵯峨の地にて唐長を受け継ぎ、江戸時代から家業として13代にわたり継承してきた唐紙の美を現代に伝えています。

江戸時代に唐長が拠点としていた東洞院三条界隈の唐紙の職人街では、おのおの盛んに腕を振るっていました。天保時代の記録には13軒の名が残されており、天保4年(1833年)発刊「京都買物独案内」では三人の唐紙師が取り上げられ、その中でも「御」の字が付けられた唐紙師は唐長だけでした。唐長は、元治元年(1864年)の鉄砲焼けから板木を守り通したことで明治時代においても京都随一の唐紙屋の誇りを守り、禁裏(宮中)の唐紙をはじめとする仕事を続けていました。文明開花以降唐紙は衰退し、暮らしの変遷と共に多くの唐紙屋が廃業、唐紙師という名もまた鳴りを潜めていきます。

唐長においても唐紙師という表記は次第に失われていきましたが、唐紙文化復興を目指すトトアキヒコは、2011年7月に唐紙師という呼び名を復活させました。

平成令和の百文様

「平成令和の百文様」は、唐紙文化と日本文化の普及に努め、伝統と継承、循環と再生の歴史を創造し、100年後の京都に意味のある持続可能/サステナブルな文化プロジェクトとすることを意図しています。

伝統は単に過去を継承することだけではなく、未来に種を残してこそ真の継承であると考え、代々受け継ぐ600枚の板木に加える新たな100枚として、今を生きる私たちの祈りや願いの物語をこめた百の文様をさまざまなクリエイターやブランドと共に創出しています。